筆耕をお教えします – プロが教える墨壺の作り方と筆耕の基本

筆耕と書道とお習字の違いについては、

先回のブログでお伝えしました。

👇筆耕とは?書道との違いと歴史・技術を55年のプロが解説👇

https://teppitsu.com/archives/803

個人でも筆文字を練習しようとしている方は

大勢いらっしゃいます。

ですからぼくも何かお役に立ちたいのです。

これから筆耕の書き方について連載します。

この記事をご覧いただければ、ご自身のお家でも

筆耕ができるようになると思います。

バランスの矯正の仕方も

後々こちらのページでぼくがお教えします。

ご興味がございましたら、ぜひご覧ください。

筆耕と書道の根本的な違いとは

筆耕を始める前に、まず筆耕と一般的な書道の違いを

しっかりと理解することが重要です。

多くの方が混同しがちですが、実は大きく異なる分野なのです。

筆耕は、適度に自由に書くという事がありません。

実用性を重視する筆耕の特徴

筆耕は実用の書道と呼ばれることもあり、

以下のような特徴があります:

- 賞状の名前入れ – 正確性と美しさを両立

- 封筒の宛名書き – 大量処理にも対応

- 招待状の文字入れ – フォーマルな場面での活用

- 看板やメニューの文字 – 商業的な用途

これらの作業では、効率性と実用性が何よりも重要となります。

芸術性よりも、正確で読みやすい文字を

短時間で大量に書く技術が求められるのです。

筆耕における芸術性の重要性

ただし、芸術性も知っておかないといけません。

実用性だけでなく、美しさも筆耕には必要だからです。

古典などの練習も合間に欠かせません。

また、本格的になると楷書事典、

古典の崩し字事典などどんどん資料を

多くそろえる必要があります。

しかし、筆耕初心者の方は最初から気にしなくても良いでしょう。

まずは基本的な技術を身につけることが先決です。

筆耕に必要な道具と準備

筆耕を始めるにあたって、まず適切な道具を

揃えることが成功への第一歩です。

特に重要なのが墨壺の準備です。

なぜ筆耕では墨を擦らないのか

筆耕ではいちいち墨を擦りません。

なぜなら、効率性が最優先だからです。

例えば、賞状の名前入れや封筒の宛名書きで

何千枚も書く場合を想像してみてください。

毎回硯で墨を擦っていては、とても間に合いません。

そこで活躍するのが墨壺という道具です。

綿に脱脂綿を巻いたものを

お化粧品の空き壺に入れ、墨汁を染み込ませて使用します。

プロ直伝!墨壺の作り方

それでは、実際に墨壺を作る手順を

詳しくご説明いたします。

必要な材料

- お化粧品の空き壺またはビン – 蓋がしっかり閉まるもの

- 開明墨液 – 品質の良い墨汁を選びましょう

- 綿 – 適度な弾力性があるもの

- 脱脂綿 – 綿を包むために使用

墨壺作成の詳細手順

手順1:容器の準備

お化粧品の空き壺やビンを用意します。

横にしても墨がこぼれないものが理想的です。

ぼくはユースキンの空きビンを使用していますが、

出張でも墨がこぼれたことは一度もありません。

手順2:綿の準備と設置

綿に脱脂綿を巻き付けて、

瓶の蓋近くまで綿を入れます。

脱脂綿の高さを適切に調整することが

墨の吸収と保持に影響します。

👇amazonリンクです👇

ぬいぐるみをつくる感覚です。

手順3:墨汁の投入

開明墨液を注入します。

重要:水は絶対に入れてはいけません。

初心者の方は、まず墨汁のみで作ることをお勧めします。

手順4:濃度の調整

最初は墨が薄いため、蓋を開けて

2~3日放置します。

この間に脱脂綿の表面が乾いてきたら、

開明墨液を継ぎ足してください。

手順5:完成の確認

墨が十分に濃くなったら完成です。

濃い墨の墨壺を使用することが

筆耕成功の秘訣です。

墨壺使用時の注意点とコツ

水を加える際の重要な注意事項

特に注意すべきことは、

開明墨液に水を入れて濃度を調整するのは

慣れてからにするということです。

なぜなら、水は腐りやすく、

しばらく使っていないと嫌な臭いがし始めます。

タイミングに気を使う必要があるため、

慣れない方は墨汁のみから始めましょう。

筆耕で濃い墨を使う理由

なぜ筆耕では濃い墨を使用するのでしょうか。

これには明確な理由があります。

洋紙と和紙の決定的な違い

筆耕では実用書道として、

和紙ではなく洋紙(コピー用紙など)に文字を書きます。

この洋紙と和紙の違いが、濃い墨を使う大きな理由なのです。

洋紙は和紙と違って非常に滑りやすいという特徴があります。

和紙は繊維が荒く、墨を吸収しやすいのに対し、

洋紙は表面が滑らかで墨を弾きやすいのです。

洋紙での筆使いの基本

洋紙に書く際は、筆の基本が出来ていないと

かなり戸惑うことになります。

逆を言うと、滑らせながら書くということが

洋紙での筆耕の基本技術となります。

具体的には以下のような違いがあります:

- 筆圧のコントロール – 和紙より軽いタッチが必要

- 筆の運び方 – 滑りを活かした流れるような動き

- 墨の濃度 – 薄い墨では洋紙に定着しにくい

- 速度調整 – 滑りやすさを利用した効率的な書字

濃い墨が必要な技術的理由

- 洋紙への定着性 – 滑りやすい表面にしっかりと文字を残すため

- 小筆での作業 – 細かい文字を書く際の視認性向上

- 効率性の確保 – 薄い墨では何度も重ね書きが必要

- プロフェッショナルな仕上がり – 依頼主への品質保証

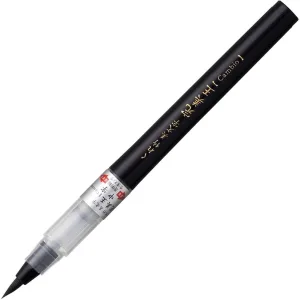

筆耕に適した筆の選び方

小筆から始める理由

筆耕では実用の書道を書きますので、

最初は小筆をたくさん使います。

これは初心者も上達した方も変わりません。

小筆は出来れば和筆が良いのですが、

とても値段が高いため、

最初は中国製でも構いません。

ぼくは筆耕を24歳の頃からやっていますが、

中国の筆、唐筆も当時と比べ3杯くらい値段が跳ね上がっているのには

びっくりしました。

小筆は当たり外れがあるので何本かまとめて購入した法が良いです。

ぼくは、こんな値段な小筆なら要らないと言うかもしれません。

正直和筆の方が良いのではないか?

それほど高騰しています。

筆の使い分けのポイント

筆耕における筆の使い分けは以下の通りです:

- 極細筆 – 名前の細かい部分、住所の番地など

- 小筆 – 一般的な名前書き、宛名書き

- 中筆 – 表題や見出し文字

- 大筆 – 看板文字や特別な用途

筆耕練習を始める前の心構え

基本は細字から始めること

筆耕初心者も上達した人でも、

基本は細字から始めるということが重要です。

これは筆耕の基本中の基本といえるでしょう。

細字をマスターすることで:

- 筆のコントロール力が向上

- 文字バランス感覚が養われる

- 実用的な技術が身に付く

- 仕事として活用しやすくなる

細字練習への不安を解消します

筆耕は最初は細字がメインです。

「目が見えないのでは書けないのではないか」と

心配される方が多いかと思います。

ぼくも先輩の回りで書いていた頃は同じ心配をしていました。

しかし実際に始めてみると、

大体の位置がわかれば、線筆が通れば

あまり見えなくても書くことはできるのです。

年齢を重ねても続けられる筆耕

ぼくは59歳になりました。

今では老眼鏡を掛けるときが多くなりました。

でも、これは皆一緒です。

年齢とともに視力に変化があっても、

筆耕は続けることができます。

なぜなら筆耕は:

- 感覚で覚える技術 – 筆の感触で文字を書く

- 位置感覚が重要 – 完璧に見えなくても大体の位置で十分

- 経験が活かされる – 年数を重ねるほど上達する

- 道具でサポート – 老眼鏡やルーペなどの活用

むしろ、長年の経験によって培われた

筆の感覚の方が重要なのです。

指でひっかくような生の感覚が必要です。

継続練習の重要性

筆耕は一朝一夕で身に付くものではありません。

しかし、正しい方法で継続的に練習すれば、

必ず上達することができます。

毎日少しずつでも練習を継続することが、

筆耕技術向上の最短ルートです。

次回予告:実際の文字練習について

今回はぼくが筆耕の基本となる墨壺の作り方と

道具の準備についてお伝えしました。

次回はぼくが実際に筆を持って、

基本的な線の引き方から始めて、

文字のバランスの取り方までを

詳しくご説明します。

ご興味をお持ちいただけましたら、

ぜひ次回の記事もご覧ください。

皆様の筆耕上達のお手伝いができれば

ぼくとしても幸いです。

鉄筆堂

📍 江戸川区

📝 書道歴55年・筆耕歴35年

🎓 高等学校教員経験あり

✍️ 賞状・封筒・布・垂れ幕まで対応

コメント