あて線の書き方 〜筆耕初学者が美しい文字を書くための基本技法〜

あて線とは何か

筆耕の世界で「あて線」という言葉を

聞いたことがあるでしょうか。

あて線とは、賞状書き、リボン書き、

その他の筆耕作業で美しく整った文字を

書くために用いられる補助線のことです。

私たち筆耕のプロが、なぜいつも

文字のバランスが整っているのか。

その秘密の一つが、このあて線の概念にあります。

目には見えませんが、プロの頭の中には

常にこのあて線が引かれているのです。

あて線が必要な人、不要な人

もしあなたが長年書道を続けていて、

筆で字を書くことに十分慣れているならば、

このあて線は必要ないかもしれません。

すでに身体が文字の配置バランスを

覚えているからです。

しかし、書道の初学者や筆耕の仕事を

始めたばかりの方にとって、

このあて線の概念は極めて重要です。

なぜなら、美しい筆耕作品の条件の一つは

「文字が均等に配置されていること」だからです。

文字の大きさがバラバラだったり、

中心線がずれていたりすると、

どんなに一文字一文字が上手でも、

全体として美しく見えません。

あて線の具体的な引き方

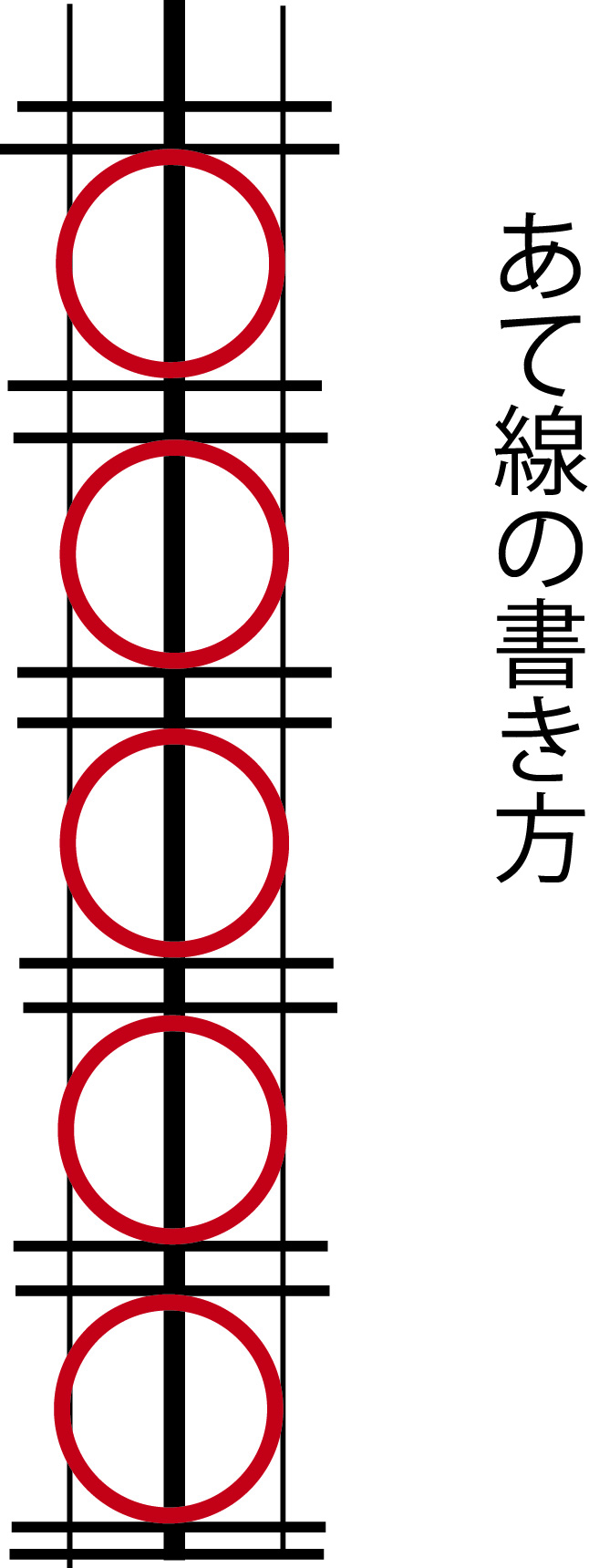

画像をご覧ください。

黒い線があて線で、赤い丸は漢字や

仮名文字の配置場所を示しています。

1. 中心線を引く

まず最初に、あて線の真ん中に

縦の中心線を引きます。

この線が、文字配置の基準となる

最も重要な線です。

すべての文字は、この中心線を意識して

書かれます。

2. 漢字の幅を決める補助線

次に、漢字の短い横線

(例えば「十」「三」などの横画)を

目安にして、中心線から左右に離れた線を

引きます。

これが文字の幅の目安となります。

この線の間隔によって、文字の大きさが

決まってきます。

3. 字間を示す横線

赤い丸の前後にある横の2本の線は、

文字と文字の間隔を示すものです。

この間隔を均等に保つことで、

縦書きの文章全体にリズムが生まれます。

間隔が広すぎると間延びして見えますし、

狭すぎると窮屈な印象になります。

仮名文字の特別な注意点

ここで重要なポイントがあります。

仮名文字はサイド(左右)のあて線の中に

収めて書きましょう。

なぜでしょうか。

理由は、仮名文字があて線から

はみ出してしまうと、実際の大きさよりも

大きすぎて見えてしまうからです。

一般的に、美しい筆耕では漢字に対して

仮名文字はやや小さめに書くのが基本です。

仮名文字をあて線の内側に収めることで、

自然と適切な大きさのバランスが

保たれるのです。

実践での活用方法

実際に筆耕の仕事をする際、

本番の用紙にあて線を直接引くわけには

いきません。では、どうするのか。

- 初学者の段階では、下敷きとしてあて線を引いた用紙を作り、それを透かして見ながら書く

- 練習を重ねることで、頭の中にあて線のイメージを描けるようになる

私たち筆耕のプロは、このような訓練を

積み重ねて字を書いているからこそ、

文字全体がバランスよく見えるのです。

一朝一夕には身につきませんが、

あて線を意識した練習を続けることで、

必ず上達します。

バランスの良い文字配置の重要性

筆耕の仕事では、一枚の賞状やのし紙に

複数の文字を書きます。

その際、一文字だけが美しくても

意味がありません。

全体としての調和が求められるのです。

あて線は、その調和を生み出すための

道具です。

- 中心線が通っていること

- 文字の大きさが揃っていること

- 字間が均等であること

これらすべてが、見る人に「美しい」という

印象を与えます。

上達への道

あて線の概念を理解したら、次は実践です。

最初は時間がかかっても構いません。

丁寧にあて線を引き、その線を意識しながら

一文字一文字を書いていきます。

繰り返し練習することで、やがてあて線を

引かなくても、自然と均等な配置で

書けるようになります。

それが「身体で覚える」ということです。

初学者へのメッセージ

筆耕の道は奥深く、学ぶべきことは

多くありますが、このあて線の基本を

しっかりマスターすることが、

美しい筆耕作品への第一歩となるでしょう。

初学者の皆さん、焦らず、丁寧に、

あて線と向き合ってみてください。

その先に、きっと美しい文字の世界が

広がっています。

コメント