筆耕の始め方完全ガイド〜書道歴ゼロでも目指せるプロへの道〜

一般的な筆耕士になる始め方を記載致しました。

このページに書かれていることが全てではありませんが、

あなたの書を昇華させるための方法を書きました。

実際にはあなたご自身で前向きに体験することが重要です。

筆耕士とは何か?

筆耕士とは、筆やペンを使って文字を書くことで

収入を得る職業です。賞状、卒業証書、結婚式の招待状、

宛名書き、式辞、目録、表札、看板など、

手書きの文字が必要とされるあらゆる場面で活躍します。

パソコンやプリンターが普及した現代でも、

重要な文書や特別な場面では、やはり手書きの温かみや

格調高さが求められています。

筆耕士になるために特別な資格は必要ありません。

何歳からでも始められ、定年もないため、

長く続けられる職業として注目されています。

本業として取り組む人もいれば、

副業として隙間時間に活動する人もおり、

働き方は多様です。

筆耕と書道の違いを理解する

筆耕を始める前に最も重要なのは、

一般的な書道(芸術書道)と筆耕で求められる

実用書道の違いを理解することです。

芸術書道の特徴

- 個性や表現力が重視される

- 太筆での作品制作が中心

- 創造性や芸術性が評価される

実用書道(筆耕)の特徴

- 誰にでも読みやすい楷書が基本

- 小筆(細字)での作業がメイン

- よほどの上達者でないと垂れ幕や大文字揮毫は書けません

- 個性よりも正確性と統一性が重要

- 同じ文字を何度でも同じように書ける技術が必要

書道経験者ほど、この違いに戸惑うことが多いのが現実です。

筆耕では「癖がなく、読みやすく、

いつでも写したように同じ文字を書ける」

ことが絶対条件となります。

筆耕士になるための5つのステップ

1ステップ1:情報収集から始める

まずは筆耕について徹底的に情報収集しましょう。

現役筆耕士のブログやSNS、筆耕業者のホームページから

生の情報を得ることができます。

現役筆耕士に具体的な質問をSNSで投げかけてみるのも

有効です。ただし、質問はできるだけ具体的にすることで、

より実用的な回答を得られます。

👇墨壺の作り方、筆耕の概略はこちらに記載致しました👇

Amazon書籍での学習も効果的

Amazonでも筆耕関連の書籍が多数販売されており、

筆耕経験者の実務的な教えがあるはずです。

amazonでしたら見本が見られますので

確認することが出来ます。

あまり自分の好みじゃないような教本は続かないので

避けた方が良いと思います。

購入前にサンプルページや目次を確認し、

自分に合った教材を選ぶことが重要です。

書籍の場合は、字の好みや説明の分かりやすさを

事前にチェックしてから購入しましょう。

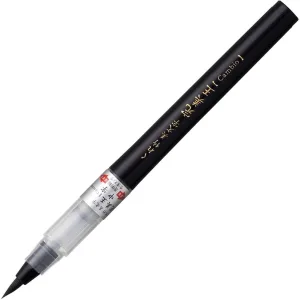

2ステップ2:必要な道具を揃える

筆耕に必要な基本的な道具を揃えましょう。

書道経験者でも、筆耕専用の道具は異なる場合があります。

初心者の場合は、何から揃えたら良いか分からない

かもしれませんが、筆耕士が紹介する動画や記事を

参考にして、段階的に道具を揃えていくことを

おすすめします。

3ステップ3:実用書道について学ぶ

筆耕の基本となる実用書道について体系的に学びます。

特に重要なのは「賞状技法」の習得です。

賞状書きは筆耕の花形的な仕事であり、

筆耕の仕事の幅を広げるためには確実に必要な技術です。

4ステップ4:通信講座の比較検討

実用書道を独学で習得するのは非常に困難です。

ネットや書店で得られる情報だけでは不十分で、

実際の筆耕の仕事では基本の型から外れた依頼が

大半を占めるからです。

主要な通信講座として以下があります:

賞状技法士養成講座(ヒューマンアカデミー)

- DVD学習コースあり

- 筆耕に必要な技術を網羅的に学習可能

- 資格取得が可能(3級・2級・準1級・1級)

賞状書士養成講座(がくぶん)

- 実績のある通信教育会社

- 基礎から応用まで段階的学習

賞状書法講座(ユーキャン)

- 知名度の高い通信教育

- 初心者向けのカリキュラム

5ステップ5:実践的な練習法の導入

講座受講と並行して、効果的な練習法を実践しましょう:

字の上達のための練習法

- 正しい姿勢を保つ

- 手本を書写する

- 優れた作品を模写する

- 字を大きく書いて練習する

- 正しい筆順を守る

賞状レイアウトの練習法

- 基本パターンを暗記するまで繰り返し練習

- 様々なレイアウトパターンを学習

- 手本を見ずに一からレイアウトを作成する練習

レイアウト作成は多くの人が苦戦する分野ですが、

繰り返し練習することで必ず慣れてきます。

作成したレイアウトを写真に撮って客観視することで、

バランスをチェックする方法も効果的です。

資格取得について

筆耕士になるために法的に必要な資格はありませんが、

技術と知識を証明するために取得をおすすめする

資格があります。

賞状技法士

日本賞状技法士協会が認定する資格で、

3級・2級・準1級・1級の4段階があります。

初心者はまず3級取得を目指しましょう。

3級でも基本的な賞状の書き方や宛名書きなどの

王道業務は網羅できます。

ただし、筆耕の仕事で収入を得たい場合は、

さらに上位級を目指すことをおすすめします。

顧客は経験と実績を重視するため、

上位資格の保有が仕事の受注につながりやすくなります。

※ただしその団体の中でことなので、あてには出来ません。

毛筆・硬筆書写技能検定

文部科学省後援の書道唯一の公的資格です。

筆耕の基礎となる「書く力・知識」をしっかりと

身につけることができ、技術と知識の実力を

客観的に証明できます。

収入と働き方

筆耕士の収入は働き方や技術レベルによって大きく異なります。

単価の目安

- 名入れ:1枚50円〜数百円

- ペンでの宛名書き:1枚20〜30円

- 毛筆の宛名書き:1枚40〜60円

- 全文の筆耕:数千円〜1万円

- 出張での筆耕:日給1万円程度

- 幕 垂れの筆耕 1枚5千円~2万円

年収に換算すると、およそ200〜300万円程度が

一般的ですが、これは受注件数や技術レベルに

大きく左右されます。

働き方の選択肢

- 求人への応募:筆耕会社の求人を

インターネットで探す - 自営業として開業:ホームページやSNSを

活用して集客 - 人材派遣会社への登録:専門の派遣会社に

登録して仕事を受注

通信教育選びの注意点

通信教育を選ぶ際は、以下の点に注意が必要です:

冷静な判断が重要

「通信講座を受講するだけで筆耕士になれる」

といった甘い宣伝文句に惑わされないよう注意しましょう。

通信教育は利益率が高いビジネスモデルのため、

派手な宣伝が行われがちです。

検討すべきポイント

- 継続可能性:過去に通信講座で挫折した

経験がある場合は、その原因を分析する - 通学の可能性:本当に通学が不可能かを

再検討する - 字への好み:資料請求して、その講座で教わる

「字」が自分の好みに合うかを確認する - 費用対効果:2〜3万円の受講料の価値を

慎重に検討する

アフィリエイトサイトへの注意

筆耕関連の情報サイトの中には、

通信講座の宣伝が目的のものもあります。

おいしい話ばかりが書かれているサイトや、

資料請求を強く誘導するサイトには注意が必要です。

成功への心構え

筆耕士として成功するために最も重要なのは

「行動すること」です。道具を揃えただけ、

知識を得ただけでは仕事はできません。

最初は失敗して当たり前という心構えで、

実際に練習を重ね、経験を積むことが大切です。

また、筆耕は「技術がすべて」の世界です。

書道の段位や師範資格よりも、実際に美しく正確な

文字を書ける技術が評価されます。

地道な練習の継続こそが、プロフェッショナルへの

道筋となります。

協会の昇段試験に惑わされないことが重要

筆耕を勉強していると、協会の昇段試験があります。

これに惑わされないで下さい。

昇段試験は書道の芸術性を評価するものであり、

筆耕で求められる実用性とは

評価基準が大きく異なります。

昇段試験に合格することと、

筆耕の仕事で求められる技術を習得することは

全く別の話です。

段位にとらわれすぎて本来の目的を

見失わないよう注意が必要です。

例えば昇段試験があるとします。

皆必死ですから昇段試験で良い成績をとり

良い仕事をとる事に躍起になります。

その結果金賞、銀賞、特別賞などを取った人たちが

自慢をし出し、学習がおろそかに成り

腕の質を落とすと言うことも何度も見ています。

一度自慢が始まってしまうと本来の筆耕技術がおろそかに

なってしまい、技術を追求しようとしない、

下手くそなまま、筆耕を続けると言うことになります。

※何人も、このような人を見てきました。

逆に書道も筆耕もろくすっぽやっていないと言う先輩が、

書道的にも筆耕的にも素晴らしい字を書いていた人も

見ています。

おそらくモチベーションや普段からの意識の違いだと思います。

筆耕は続けることがスタートです。

一時的な評価や賞に満足して練習を怠ることは、

長期的には技術の低下につながります。

真の筆耕士は、常に向上心を持ち続け、

日々の練習を欠かさない人なのです。

書道歴がゼロでも筆耕士になることは十分可能です。

重要なのは、正しい情報を収集し、適切な方法で学び、

継続的に練習することです。

小さなきっかけを大きな未来につなげる第一歩として、

まずは行動を起こしてみましょう。

後書き

今回は世間一般に筆耕士になる方法を紹介致しました。

筆耕士と言っても千差万別です。

あなたが筆耕書道でどのくらい上達したいかもわかりません。

書体の好み、得意分野、働き方スタイルなど、

一人ひとり異なるアプローチがあります。

amazonでも筆耕の本が出ていて勉強することが出来ます。

先人たちが築き上げた技術や知識を、

書籍を通じて学ぶことも大変有効な方法です。

実際に手に取って、自分に合った教材を

見つけてみてください。

また様々な協会や通販サイトもお知らせしました。

これらの情報は筆耕士を目指す方々にとって

貴重な学習リソースとなるはずです。

しかし、情報だけでは筆耕士にはなれません。

ぼくは30代~40代の頃1ヶ月で筆耕での月収

30万円位頂いて生活していた時期があります。

これは決して自慢話ではありません。

適切な方法で学び、実践すれば、

筆耕で十分に生活できる収入を得ることが

可能だということをお伝えしたいのです。

ぼくは筆耕会社に履歴書や面接を受けて

筆耕会社に入り筆耕を勉強しました。

通信講座や独学も良いですが、

実際の現場で学ぶことの価値は計り知れません。

現場でしか学べないノウハウや

プロとしての心構えがあります。

上手い人、あまり上手じゃ無い人、

上手い人の所作、判断力などを見る事が出来て、

この方法が一番だと思いました。

技術だけでなく、プロとしての振る舞い、

お客様への対応、効率的な作業の進め方など、

現場でしか学べない貴重な経験を積むことができます。

今回は紹介だけなので、

真偽を確かめるのはあなたなのです。

インターネットや書籍から得られる情報も

大切ですが、最終的には自分自身で

体験し、確かめることが最も重要です。

ぼくとしては一度筆耕会社で仕事現場を見る

(行動する)ことが一番だと思います。

もし可能であれば、筆耕会社への

見学や体験、アルバイトなどを通じて、

実際の現場を体験してみてください。

筆耕の世界は奥が深く、やりがいのある仕事です。

手書きの温かみが求められる限り、

筆耕士の価値がなくなることはありません。

あなたの筆耕士への道のりが

実り多きものとなることを心から願っています。

最後に、筆耕士になることは

ゴールではなくスタートです。

継続的な技術向上と、

お客様に喜んでいただける仕事を

心がけることが何より大切です。

頑張ってください。

📍 江戸川区

📝 書道歴55年・筆耕歴35年

🎓 高等学校教員経験あり

✍️ 賞状・封筒・布・垂れ幕まで対応

コメント